El capital como sujeto y la subjetividad capitalista

¿Piensas libremente o es el capital quien piensa por ti? Una reflexión sobre cómo el capitalismo habita en deseos, valores y decisiones.

Introducción

Vivimos en una época en la que el capital no solo organiza fábricas y mercados, sino que penetra también en nuestras ideas, deseos y vínculos más íntimos. A veces parece que ya no pensamos fuera de él, sino que es él quien piensa en nosotros. ¿Somos sujetos frente al capital o sujetos del capital?

Esta reflexión busca explorar la dimensión subjetiva del capitalismo desde lo vivido: la interiorización de sus valores, su expansión como forma de existencia, su circulación en el lenguaje, en los cuerpos y en nuestra noción de humanidad. Y preguntarnos: ¿somos reproductores de su lógica, cómplices de su avance o el residuo que deja a su paso?

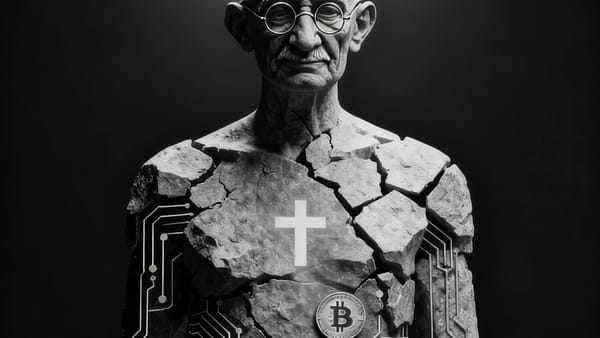

La imagen central es inquietante: el capital como sujeto con voluntad y autonomía, capaz de usar a los humanos para perpetuarse. ¿Cómo se produce esta inversión, en la que el humano pasa a ser medio y el capital fin?

El excedente como umbral

La palabra “capital” proviene del latín caput —cabeza— y en su origen designaba la cabeza de ganado. Esa imagen sencilla encierra dos ideas potentes: contar y acumular.

Durante siglos, la humanidad produjo lo justo para subsistir. Con la cría de animales, la agricultura, los oficios especializados y la mejora de los caminos apareció algo nuevo: el excedente. Producir más de lo necesario abrió la puerta al intercambio, primero directo —grano por herramientas, pieles por sal— y luego mediante un bien escaso aceptado por todos como equivalente.

Ahí germina la lógica del capital: producir no solo para vivir, sino para tener más. Y así comenzó un ciclo que persiste hasta hoy:

Producir más de lo necesario.

Convertir lo necesario en mercancía.

Desear acumular por acumular.

Mantener vivo ese deseo para sostener el sistema.

Es un ciclo circular: el excedente alimenta el deseo, el deseo sostiene el mercado y el mercado exige más excedente. En ese engranaje, los medios para vivir se subordinan a los fines del capital. No es hambre ni sueño: es el deseo de poseer por poseer, aunque no se use ni sirva.

Ese impulso abrió la puerta a un salto mayor: la creación de un símbolo capaz de contener y multiplicar el valor sin estar ligado directamente a la cosa que representa.