El mito que doma la rebelión: de la cruz al blockchain

De la cruz al blockchain, el poder ha perfeccionado el arte de absorber cada revolución: domestica la fe, la moral y ahora la tecnología.

Cómo el poder aprendió a capturar arquetipos —de Jesús a Gandhi y Bitcoin— y convirtió la emancipación en obediencia rentable

EL MITO QUE DOMA LA REBELIÓN

Hay historias que se repiten aunque cambien los nombres, los países o los siglos.

El héroe que desafía al poder.

El sabio que muere por una verdad.

El pueblo que espera un salvador que nunca llega.

No es casualidad. Son los arquetipos: patrones invisibles que se repiten en cada cultura, en cada época y en cada persona. Carl Jung los definió como las formas universales del alma, los moldes que dan sentido a nuestras emociones colectivas. Pero no hace falta leer a Jung para reconocerlos. Basta encender la televisión, ver una campaña política o leer la historia: siempre hay alguien dispuesto a morir por los demás, alguien que promete un nuevo comienzo, alguien que se sacrifica para salvarnos.

Y nosotros, generación tras generación, volvemos a creer.

Los arquetipos son como programas grabados en la mente colectiva. No nos dicen qué pensar, sino cómo sentir ante una historia. Por eso, cuando alguien encaja perfectamente en uno de esos moldes, algo en nosotros se activa sin necesidad de explicación. No seguimos a una persona: seguimos un símbolo que ya llevamos dentro.

Durante siglos, esos símbolos nacieron de forma espontánea. Nadie diseñó a Moisés, a Prometeo o a Cristo. Fueron relatos que brotaron de la experiencia humana compartida: miedo, esperanza, redención. Historias que daban sentido al caos, al sufrimiento y al deseo de trascenderlo.

Pero llegó un punto en el que el poder entendió que las emociones colectivas también podían ser administradas. Y lo que antes era mito, se convirtió en herramienta. Ya no hacía falta esperar a que un héroe naciera: podía fabricarse.

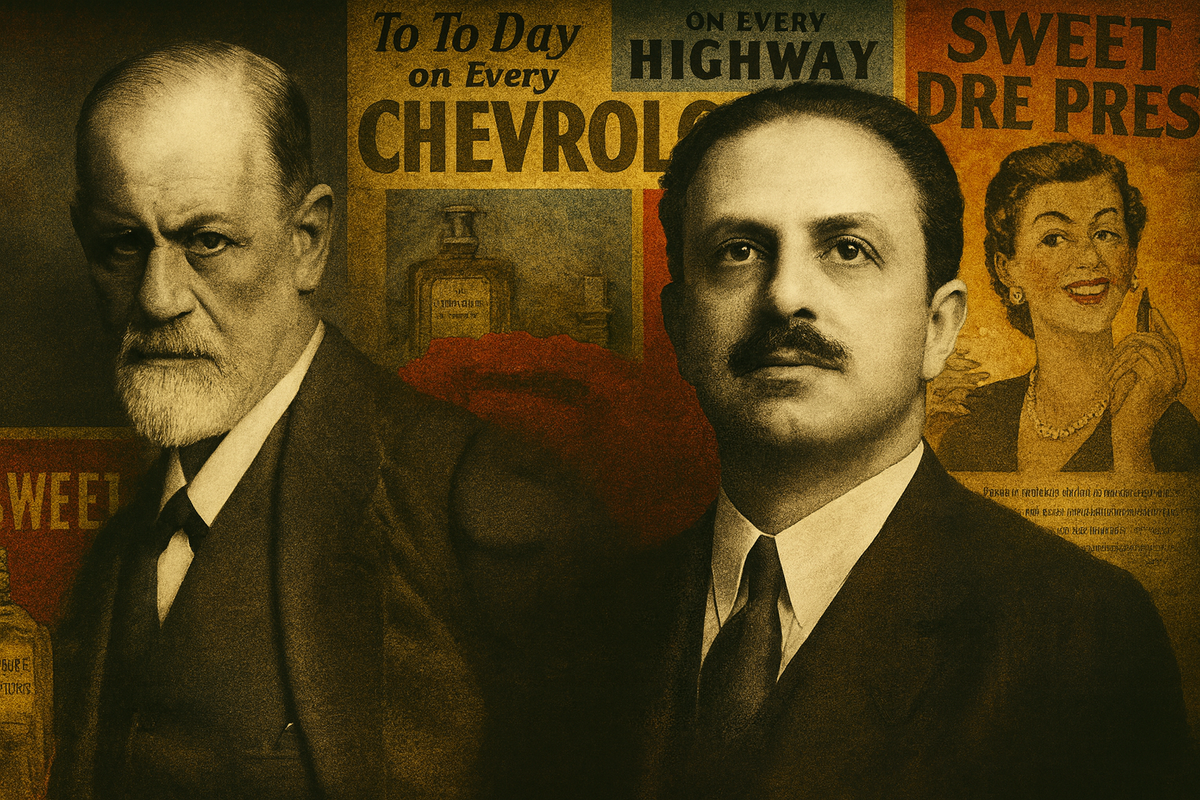

El siglo XX fue el laboratorio donde el sistema aprendió a manipular el alma con precisión quirúrgica. La psicología dejó de ser una ciencia del individuo para convertirse en una tecnología de masas. Freud abrió la puerta; su sobrino, Edward Bernays, la convirtió en negocio. Nació la propaganda moderna: un lenguaje capaz de hablarle no a la razón, sino al inconsciente colectivo.

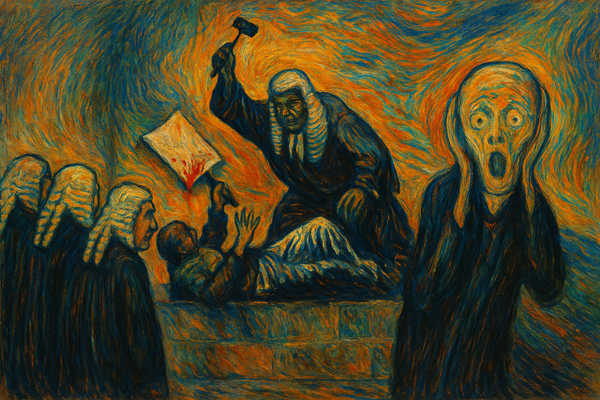

A partir de entonces, la religión, la política y la publicidad comenzaron a compartir el mismo código simbólico. Cada revolución debía tener su mártir. Cada producto, su héroe. Cada ideología, su salvador. El poder descubrió que no necesitaba suprimir el mito: bastaba con rediseñarlo.

Así funciona el ciclo: primero surge una figura que encarna la promesa de cambio. Después, el sistema la rodea de símbolos, la canoniza, la institucionaliza y finalmente la neutraliza. El impulso inicial —espiritual, político o tecnológico— termina convertido en marca, doctrina o inversión.

La energía de la disidencia se recicla dentro del mismo engranaje que intentaba desafiar.

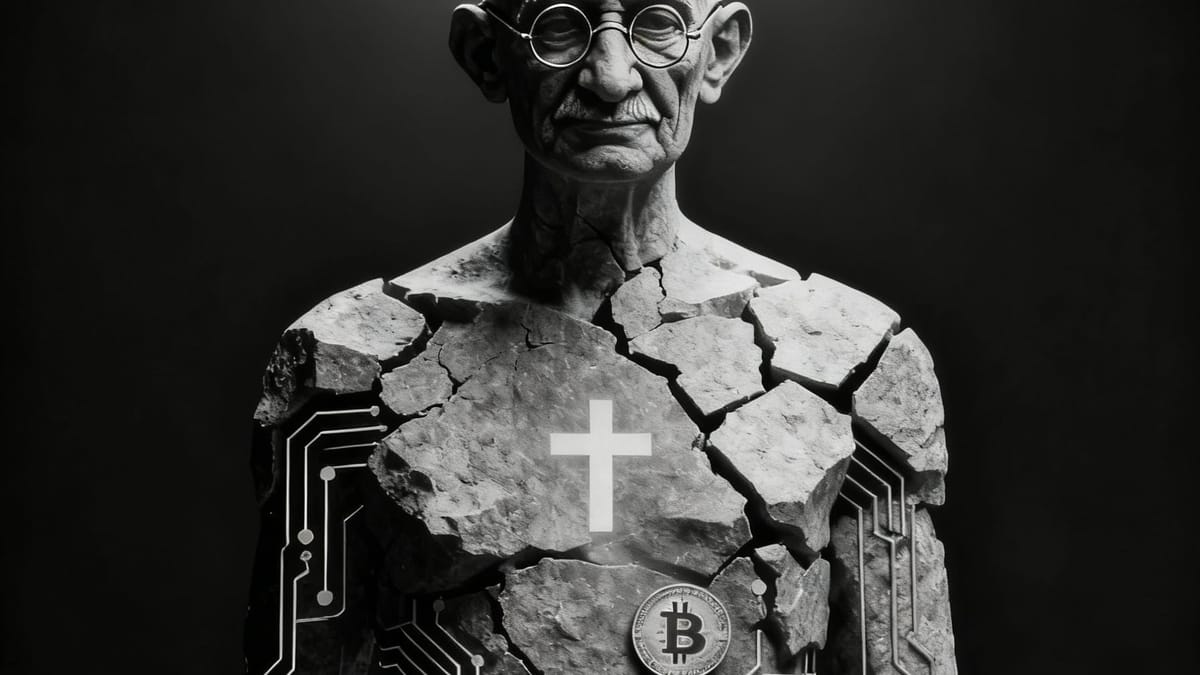

Jesús fue convertido en Iglesia. Gandhi, en Estado. Bitcoin, en activo financiero.

Distintos contextos, la misma lógica: el sistema absorbe aquello que no puede destruir.

Si en el pasado el poder reaccionaba ante los mitos, hoy los diseña de antemano. Ya no necesita perseguir profetas; los programa. Puede moldear líderes, discursos y tecnologías según los arquetipos más eficaces para canalizar la esperanza sin alterar las estructuras de fondo.

El héroe sigue muriendo por nosotros, pero ahora su sacrificio cotiza en bolsa.

La rebelión se celebra en conferencias patrocinadas.

La revolución tecnológica se ejecuta en servidores de Amazon.

Y cada vez que una nueva promesa de libertad aparece, el sistema sonríe: ya tiene listo el molde donde la va a guardar.

EL MITO ETERNO DEL REDENTOR

Dos mil años antes de que la palabra “propaganda” existiera, el mito de Jesús demostró hasta qué punto una historia podía moldear imperios enteros. Nació en los márgenes de Judea, dentro de un imperio exhausto que gobernaba más por miedo que por fe. Roma toleraba todas las creencias mientras no cuestionaran su autoridad. En ese escenario, un predicador judío comenzó a hablar de compasión, justicia y de un Reino de Dios que no era de este mundo, pero cuya lógica ponía en duda las jerarquías del presente.

Su mensaje no era político en apariencia, pero implicaba un cambio radical: el valor del individuo frente al poder, la pureza interior frente a la ley exterior, la comunidad frente al imperio. En un contexto donde los dioses justificaban la dominación, esa idea era dinamita moral. Por eso fue ejecutado. No como profeta religioso, sino como disidente político que desafiaba el orden simbólico de Roma. Los historiadores del cristianismo primitivo —como Bart D. Ehrman (Universidad de Carolina del Norte) o E. P. Sanders (Oxford)— coinciden en que Jesús fue ajusticiado por subversión, no por blasfemia.

Tras su muerte, sus seguidores comenzaron a reinterpretar lo ocurrido. El fracaso aparente —un líder ajusticiado— se transformó en victoria espiritual: el sacrificio se convirtió en redención. Esa inversión del sentido fue la semilla de una narrativa imparable. Décadas más tarde, los evangelios fijaron el mito en un lenguaje reconocible para todo el mundo mediterráneo: un dios hecho hombre que muere y resucita por la humanidad (Ehrman, Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium, 1999*).

Ese relato no nació de un complot, sino de una necesidad. Las masas oprimidas de un imperio en crisis necesitaban esperanza, y el cristianismo ofrecía una explicación total: el sufrimiento tenía propósito, la injusticia sería corregida en otro plano, la muerte ya no era el final. En menos de tres siglos, aquella fe de perseguidos se había convertido en religión oficial.

El giro decisivo llegó con Constantino. Cuando el emperador adopta el cristianismo en el siglo IV, el mito del redentor se institucionaliza. Roma no destruye la religión que no pudo erradicar: la absorbe. Toma su símbolo más subversivo —la cruz— y lo convierte en estandarte del imperio. Historiadores como Elaine Pagels (The Gnostic Gospels, 1979*) o Rodney Stark (The Rise of Christianity, 1996*) explican cómo la Iglesia se transformó en aparato político y moral de control. Lo que había empezado como un movimiento de humildes y marginados se convierte en un sistema jerárquico que administra la fe, regula la conducta y bendice el poder.

El nuevo cristianismo no predicaba ya la desobediencia ante el César, sino la obediencia virtuosa. El sacrificio se vuelve ejemplo de sumisión, la pobreza se convierte en virtud que garantiza el orden y la redención se aplaza para después de la muerte. El mensaje que podía liberar al individuo se usa para domesticarlo. El mito del amor se transforma en instrumento de disciplina colectiva.

Esa fue la primera gran captura de la historia. No fue censura, fue apropiación. El poder entendió que no debía combatir la fe del pueblo, sino dirigirla. El mismo símbolo que había inspirado a los oprimidos se utilizó para legitimar reyes, cruzadas y conquistas. La cruz viajó de los desiertos de Judea a los escudos de los ejércitos. El sacrificio dejó de ser un acto de conciencia y se convirtió en política imperial.

Con el tiempo, el cristianismo heredó y refinó la estructura del Imperio: jerarquías, leyes, burocracia, obediencia. Roma cayó, pero su mentalidad sobrevivió bajo sotana. Lo espiritual se convirtió en territorio y el alma en materia tributaria. Y aunque el contenido de la fe cambiara con los siglos, la forma del poder seguía intacta: prometer salvación para asegurar obediencia.

GANDHI: LA INDEPENDENCIA ADMINISTRADA

Cuando Gandhi apareció en escena, el Imperio británico llevaba siglos perfeccionando algo que Roma apenas había intuido: el arte de la dominación sin cadenas. Ya no hacía falta conquistar territorios con legiones; bastaba con controlar el comercio, la moneda y las conciencias.

Como documenta el economista Nicholas Shaxson en Treasure Islands (2011), el Reino Unido ya estaba tejiendo una red financiera global que permitía a la City de Londres canalizar capitales y evadir impuestos a través de sus colonias. Esa infraestructura sería la base del poder británico tras el fin del colonialismo formal.

Gandhi irrumpió en ese escenario con un lenguaje nuevo, aunque profundamente espiritual. No hablaba de venganza ni de sangre, sino de dignidad. Predicaba la no-violencia, la desobediencia civil, el poder del ejemplo. Y ese mensaje, en apariencia ingenuo, prendió como un incendio en un país acostumbrado a agachar la cabeza. Su figura unía lo moral y lo político, lo místico y lo cotidiano. Por primera vez en siglos, el pueblo indio veía que la pureza interior podía convertirse en fuerza colectiva.

Pero la historia del Imperio no se escribe con impulsos puros. Mientras la prensa occidental lo retrataba como un santo moderno, la maquinaria británica comprendía que su figura podía servir para algo más: canalizar la independencia sin destruir la estructura económica del dominio. Según Shaxson y el investigador Ronen Palan (Tax Havens: How Globalization Really Works, 2010), el Reino Unido planificó durante los años cuarenta y cincuenta la creación de jurisdicciones offshore —Jersey, Guernsey, Bahamas, Islas Caimán— para mantener su poder financiero tras la descolonización.

Londres ya había asumido que el control militar directo era insostenible. Lo que necesitaba era una transición ordenada que preservara el flujo financiero hacia la metrópoli. Y así fue.

A partir de los años cuarenta, el Imperio británico empezó a preparar su mutación. De los restos del dominio territorial nació una red de paraísos fiscales, compañías offshore y jurisdicciones secretas con epicentro en la City de Londres. Aquella red —que hoy sostiene buena parte de la evasión global— se diseñó justo cuando los discursos sobre libertad e independencia llenaban los titulares.

Mientras el mundo celebraba el fin del colonialismo, la verdadera independencia se reducía a una bandera y un himno. El dinero, las leyes mercantiles y las rutas del capital seguían respondiendo al mismo amo.

Gandhi no fue consciente de esa operación. Creyó que su triunfo moral era también una victoria estructural. Pero su asesinato, apenas meses después de la independencia, selló la ironía: el símbolo de la no-violencia se convertía en mártir útil para un orden que había conseguido perpetuarse sin necesidad de fusiles.

El imperio abandonó la India dejando atrás trenes, burocracia y bancos; y conservó, a través de ellos, el control financiero del nuevo Estado.

El mito estaba completo. El hombre que había predicado la resistencia espiritual terminó convertido en emblema del mismo sistema que pretendía redimir. La no-violencia se transformó en doctrina de moderación política. Su rostro decoró billetes y escuelas; su mensaje fue domesticado hasta sonar inofensivo.

El poder comprendió que no había arma más eficaz que la moral cuando se usa para contener la rabia.

La historia oficial describe la independencia de la India como un triunfo de la conciencia humana. Pero vista desde la estructura, fue una sucesión controlada: la colonia se volvió Estado-cliente, el poder militar se disfrazó de economía global y la espiritualidad oriental se convirtió en marca exportable.

Occidente aprendió que podía absorber incluso las revoluciones más puras si las revestía de virtud.

El proceso que Roma inició con el cristianismo, el Imperio británico lo perfeccionó con la política.

El mito del sacrificio moral se convirtió en tecnología de gobierno.

El redentor ya no moría por los pecados del mundo: moría para garantizar una independencia compatible con los mercados.

BITCOIN: EL NUEVO EVANGELIO DIGITAL

En 2008, mientras el sistema financiero mundial se tambaleaba, alguien —o algo— publicó un documento de nueve páginas en un foro anónimo. Prometía una economía sin bancos, sin intermediarios, sin gobiernos. Un nuevo evangelio para la era digital.

Lo firmaba Satoshi Nakamoto.

Y su creación se llamaba Bitcoin.

No se trata de probar que el sistema haya creado Bitcoin, sino de observar cómo toda promesa de emancipación acaba reabsorbida por las mismas estructuras que pretendía desafiar.

El nacimiento de Bitcoin coincidió con un momento de descomposición global. Era 2008, los bancos se derrumbaban, los gobiernos rescataban con dinero público a las mismas instituciones que habían provocado la crisis, y millones de personas comenzaban a entender que el sistema financiero no era un pilar de estabilidad, sino una jaula invisible. En medio de ese colapso moral apareció un texto anónimo: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

El mensaje era simple, casi mesiánico: un dinero sin bancos, sin fronteras y sin intermediarios. Un sistema que devolvía al individuo el control sobre su riqueza y rompía la dependencia de los Estados. Para muchos, aquel documento era el manifiesto digital de la libertad. Su autor —o autores—, oculto tras el seudónimo Satoshi Nakamoto, se convirtió en una figura mítica contemporánea: el profeta del código, el salvador de los oprimidos por la deuda.

Durante los primeros años, Bitcoin fue una comunidad más que una moneda. Idealistas, programadores y libertarios creían estar participando en una revolución tecnológica capaz de desmontar el corazón del sistema financiero. Las reglas eran transparentes, el poder estaba distribuido y nadie podía manipular el valor arbitrariamente. Era el sueño de una humanidad que, por fin, se gobernaba a sí misma a través de la matemática y no de la política.

Pero, como siempre, el sistema aprendió rápido. El mismo lenguaje de libertad que había seducido a los primeros usuarios se convirtió en la puerta de entrada para una nueva fase de control. Las plataformas de compraventa comenzaron a exigir identificación, los gobiernos impusieron normas de rastreo y las grandes corporaciones financieras se interesaron por la tecnología que supuestamente iba a reemplazarlas.

Lo que nació como una red abierta se fue llenando de filtros, licencias y custodios. La descentralización total se transformó en trazabilidad obligatoria con apariencia de libertad.

El golpe maestro llegó con las stablecoins. A simple vista, eran la herramienta perfecta para mover dinero sin depender de bancos: tokens digitales con valor estable ligado al dólar. Pero detrás de esa estabilidad se escondía el mismo mecanismo de siempre: la deuda estadounidense.

Más del 80 % de las reservas de Tether (USDT) y Circle (USDC) —las dos mayores emisoras— está invertido en bonos del Tesoro de EE. UU., según los informes de transparencia más recientes revisados por BDO Italia (julio 2024) y Deloitte (septiembre 2024). Esto significa que cada transacción digital en “dinero descentralizado” contribuye indirectamente a financiar al gobierno que controla el sistema financiero global. La promesa de escapar del dólar terminó reforzando el dólar.

Después llegaron los fondos de inversión y los ETF. BlackRock, Fidelity y otras gestoras aprobaron en enero de 2024 los primeros Bitcoin Spot ETF tras el visto bueno de la SEC. En cuestión de meses, el 70 % del volumen institucional de Bitcoin pasó a canalizarse a través de productos regulados por Wall Street, según el CoinShares Digital Asset Fund Flows Report (abril 2025).

Ya no era una herramienta de emancipación: era un producto financiero con ticker bursátil. Los bancos centrales no lo destruyeron; lo adoptaron como válvula de oxígeno para un capitalismo en crisis. De símbolo de resistencia pasó a ser un activo de refugio, parte del mismo juego que pretendía sustituir.

La ironía es perfecta: el sistema absorbió la rebelión en tiempo récord. Mientras millones celebraban la independencia monetaria, la infraestructura que lo hacía posible —internet, servidores, energía, regulación— seguía en manos del mismo poder global. Incluso su imaginario —la idea de una red libre, de un creador oculto, de una utopía sin gobierno— reforzaba el mito fundacional del capitalismo tecnológico: la libertad como producto.

En menos de dos décadas, la revolución criptográfica se había convertido en el nuevo dogma financiero. Y, como en toda religión, apareció su propio sacerdocio: analistas, gurús, exchanges y evangelistas digitales. El lenguaje cambió, pero el esquema permaneció. El mártir ya no era el crucificado ni el líder ascético: era el inversor que hodleaba (jerga cripto para “aguantar pase lo que pase”) en nombre de la fe en el código. El templo ya no era la iglesia ni el parlamento: era el mercado.

El poder aprendió a dominar el deseo de emancipación con una sutileza que Roma y Londres habrían envidiado. Ya no hace falta crucificar ni colonizar: basta con permitir la ilusión de libertad mientras el dinero sigue fluyendo hacia el mismo centro.

Jesús murió para fundar una iglesia.

Gandhi para fundar una nación.

Bitcoin, sin morir, fue absorbido por el capital al que juró destruir.

Tres épocas, una sola lección: el sistema no combate las revoluciones; las integra, las refina y las convierte en combustible.

La historia se repite con mayor velocidad, como si el poder ya hubiera automatizado la domesticación del mito. Lo que antes tardaba siglos en institucionalizarse, hoy se digiere en cuestión de años. El imperio ha dejado de necesitar profetas: le basta con algoritmos.

Y sin embargo, en el fondo, la pregunta sigue siendo la misma desde hace dos milenios:

¿quién controla la fe —ya sea en un dios, en la paz o en el código— y para qué la utiliza?

Más allá del salvador

A lo largo de dos milenios, el poder no ha cambiado de estrategia: solo ha refinado sus formas. Cada vez que el ser humano busca una salida al sufrimiento o a la injusticia, el sistema le ofrece un rostro al que mirar. Un mesías, un mártir, una bandera, una tecnología. Y cuando ese rostro se vuelve demasiado puro o peligroso, lo canoniza, lo comercializa o lo reemplaza.

Jesús predicó la liberación interior y terminó convertido en símbolo de obediencia.

Gandhi encarnó la resistencia pacífica y su legado se transformó en independencia administrada.

Bitcoin prometió una revolución descentralizada y acabó reforzando la arquitectura del dólar a través de su perímetro regulado.

Distintos siglos, la misma gramática.

Cada nuevo salvador activa un arquetipo ancestral que nos resulta irresistible: el del redentor. Queremos creer que alguien —o algo— nos salvará de la corrupción, la desigualdad, la violencia o la incertidumbre. Y esa necesidad de fe es, desde hace siglos, el talón de Aquiles de la libertad humana.

El poder ya no necesita censurar las revoluciones; basta con ofrecerles un molde. Domestica la espiritualidad con iglesias, la moral con héroes y la tecnología con promesas de autonomía. Nos hace sentir partícipes de una transformación mientras seguimos alimentando la misma estructura. El mito del cambio se convierte en un ritual de continuidad.

Pero no todo está perdido. El hecho de poder reconocer este patrón es, en sí mismo, una grieta. Cuando vemos cómo el arquetipo del Salvador se repite en la política, la religión o la innovación, algo se rompe: el hechizo. Comprender el mito no lo destruye, pero nos libera de vivirlo sin saberlo.

Quizá la verdadera revolución no consista en buscar un nuevo mesías, sino en aprender a prescindir de ellos. En asumir que la redención colectiva no vendrá de un líder, ni de un algoritmo, ni de una moral impuesta, sino de una conciencia capaz de mirar la historia sin repetirla. La libertad no se alcanza cuando derribamos el viejo poder, sino cuando dejamos de proyectar en él nuestra necesidad de salvación.

El sistema se alimenta de nuestra fe; cualquier fe. En el fondo, lo que teme no es la violencia ni la desobediencia, sino la lucidez. Esa que no necesita templos ni banderas. La que ve a través de los relatos y entiende que cada mito es una promesa envenenada si no nace de la experiencia viva.

Jesús, Gandhi y Bitcoin son capítulos de una misma lección: que cada intento de emancipación puede volverse mecanismo de control si olvidamos quién escribe la historia. El día que dejemos de necesitar redentores, la narrativa del poder perderá su argumento.

Y entonces, tal vez, empiece algo verdaderamente nuevo.

No una nueva religión, ni una nueva revolución, ni una nueva blockchain.

Sino una consciencia colectiva que no necesite intermediarios para ser libre.

Notas y referencias

- Bart D. Ehrman — Jesus: Apocalyptic Prophet of the New Millennium (Oxford University Press, 1999)

- E. P. Sanders — The Historical Figure of Jesus (Penguin Books, 1993)

- Elaine Pagels — The Gnostic Gospels (Random House, 1979)

- Rodney Stark — The Rise of Christianity (HarperOne, 1996)

- Nicholas Shaxson — Treasure Islands: Tax Havens and the Men Who Stole the World (Vintage, 2011)

- Ronen Palan, Richard Murphy, Christian Chavagneux — Tax Havens: How Globalization Really Works (Cornell University Press, 2010)

- BDO Italia — Tether Assurance Report, julio 2024: https://tether.to/en/transparency

- Deloitte — Circle Reserve Report, septiembre 2024: https://www.circle.com/en/transparency

- U.S. SEC — Approval of Spot Bitcoin ETFs, enero 2024: https://www.sec.gov/news/press-release/2024-2

- CoinShares — Digital Asset Fund Flows Report, abril 2025: https://coinshares.com/research/digital-asset-fund-flows