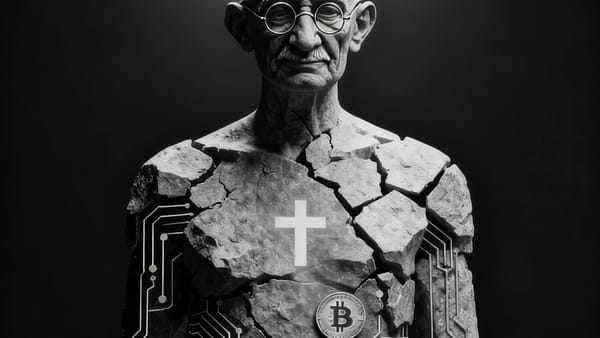

El patriarcado no es eterno: es la jaula del sistema

Una reflexión crítica sobre cómo el patriarcado no es una constante histórica, sino una tecnología de poder adaptada por sistemas económicos, religiosos y políticos. Este texto cuestiona su supuesta eternidad y plantea cómo se construyó, para qué sirve, y qué necesitamos desmontar.

El mito del patriarcado eterno

La historia desmiente la idea de un patriarcado universal y eterno. Lo que llamamos patriarcado es, en realidad, una tecnología de poder flexible que los distintos sistemas de dominación han reciclado, exportado y disfrazado según les fue conviniendo a lo largo de la historia y de modos diferentes.

Nos han hecho creer que el patriarcado ha existido siempre. Que es natural, inevitable, eterno. Ese relato no es inocente: es una estrategia de los sistemas de poder para imponer una jerarquía que se presenta como incuestionable. Si lo asumimos como verdad, se instala la resignación. ¿Cómo vas a luchar contra algo que supuestamente acompaña a la humanidad desde el origen de los tiempos?

El patriarcado no es la victoria de un sexo sobre otro, sino un modelo jerárquico de dominación que ha otorgado privilegios históricos a los varones a costa de la subordinación sistemática de las mujeres. Invisibilizar esa jerarquía es negar la experiencia y el sufrimiento de generaciones enteras.

Pero la historia matiza ese relato. El Antiguo Egipto, por ejemplo, contemplaba derechos para las mujeres como heredar, divorciarse o administrar propiedades. Faraonas como Hatshepsut y Cleopatra ejercieron poder real, aunque como parte de una élite con privilegios de clase. En otras culturas, lo femenino fue principio cósmico: Isis, Inanna, Artemisa. En sociedades matrilineales como la de los mosuo en China, la descendencia se trazaba por línea materna. En África, la reina Nzinga resistió a los colonizadores europeos en el siglo XVII. En Japón hubo mujeres samurái y en el mundo vikingo se han hallado tumbas de guerreras con rango militar.

Estos casos no niegan la existencia del patriarcado, pero sí muestran que su forma no ha sido siempre la misma, ni su dominio absoluto. El patriarcado ha sido una tecnología de poder adaptable, que los sistemas han usado según sus intereses, sin que eso borre el privilegio estructural masculino ni la violencia de género sostenida en el tiempo.