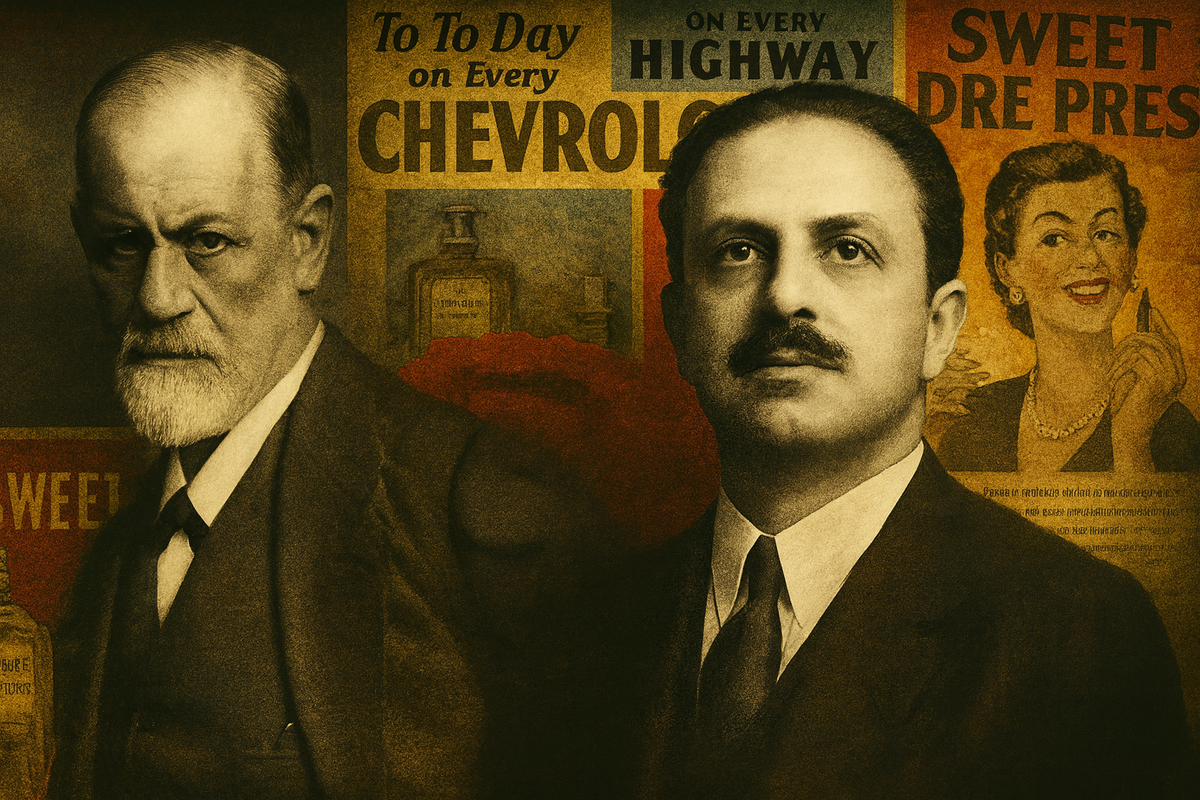

Freud y el inconsciente que conquistó a las masas

De cómo las ideas de Freud pasaron del diván a la calle, transformadas por su sobrino Bernays en un manual de manipulación de masas.

Si a Sigmund Freud le hubieran dicho, a finales del siglo XIX, que sus teorías acabarían ayudando a vender cigarrillos y champú, probablemente habría torcido el gesto. Él estaba ocupado intentando descifrar el oscuro territorio del inconsciente humano, no en diseñar campañas publicitarias. Pero la historia tiene giros curiosos… y a veces el legado de un pensador toma caminos que él mismo nunca hubiera previsto.

De Moravia a Viena: un joven con demasiados idiomas y mucha curiosidad

Freud nació en 1856 en Freiberg (hoy Příbor, en la República Checa), entonces parte del Imperio austrohúngaro. Hijo de una familia judía modesta, se mudó a Viena cuando tenía apenas cuatro años. Allí creció entre libros, aprendiendo varios idiomas —llegó a manejar una decena— y cultivando una curiosidad voraz por entender la mente humana.

En la universidad estudió medicina, pero lo suyo no eran las recetas, sino el misterio de por qué sentimos lo que sentimos. Su paso por París, trabajando con el neurólogo Jean-Martin Charcot, le abrió una puerta decisiva: la idea de que las enfermedades de la mente podían tener raíces invisibles, enterradas en recuerdos y emociones reprimidas.

El psicoanálisis: un viaje al sótano de la mente

De vuelta en Viena, Freud desarrolló el psicoanálisis: una herramienta para explorar el inconsciente a través de la libre asociación, la interpretación de los sueños y la comprensión de que lo que callamos habla tanto como lo que decimos.

En 1899 (con fecha editorial de 1900) publicó La interpretación de los sueños, donde lanzó una idea que escandalizó a la Viena de su tiempo: que el ser humano no es dueño absoluto de sus actos, y que impulsos primitivos —a menudo sexuales o agresivos— guían gran parte de nuestra conducta. Lo resumió en una frase célebre: “No somos dueños en nuestra propia casa”.

Freud era un personaje lleno de contradicciones: fumaba puros compulsivamente, incluso después de que le diagnosticaran cáncer de mandíbula; tuvo intensos vínculos intelectuales y rupturas amargas con discípulos como Jung y Adler; y pasó gran parte de su vida enfrentándose al rechazo académico, hasta que sus teorías cruzaron fronteras y empezaron a influir más allá de la medicina.

Del diván a la calle

Aquí entra Edward Bernays, sobrino por parte de madre y por parte de padre —una doble conexión familiar que no implicó una relación personal intensa—. Nacido en Viena en 1891 y criado en Estados Unidos, Bernays descubrió en las ideas de su tío un filón para algo muy distinto de la consulta médica.

No hay constancia de que ambos debatieran en profundidad sobre la aplicación comercial o política del psicoanálisis, pero Bernays leyó, tradujo y ayudó a difundir las obras de Freud en el mundo anglosajón. Y entendió algo crucial: si los impulsos inconscientes determinaban gran parte de nuestras decisiones, entonces podían usarse para moldear el comportamiento colectivo… no para curar, sino para influir.

Autodenominado “consejero de relaciones públicas”, convirtió las ideas de su tío en un arsenal para el marketing y la propaganda política. No se limitó a vender productos: vendía emociones, aspiraciones y estilos de vida.

En 1929, la industria tabacalera quería ampliar su mercado entre las mujeres, pero fumar en público seguía siendo un tabú social. Bernays consultó al psicoanalista A.A. Brill —uno de los primeros en ejercer en EE. UU. y traductor de Freud—, quien le explicó que fumar tenía connotaciones fálicas y de poder, algo que podía vincularse a la liberación femenina. Con esa base, ideó un golpe de efecto: durante el desfile de Pascua en Nueva York, contrató a un grupo de mujeres jóvenes y elegantes para que encendieran cigarrillos frente a fotógrafos y periodistas. No lo presentó como una campaña publicitaria, sino como un acto político: las llamó “antorchas de la libertad”, símbolo de emancipación.

Las fotos circularon por todo el país. La venta de cigarrillos a mujeres se disparó. Nadie hablaba de tabaco; todos hablaban de libertad. Era un ejemplo perfecto del método Bernays: disfrazar el interés comercial bajo una narrativa emocional que conectara con deseos inconscientes y aspiraciones sociales.

Del diván al escaparate

Así, conceptos freudianos como la represión, el deseo y la proyección fueron reciclados como herramientas de marketing. Un perfume ya no se vendía por su aroma, sino por la promesa de estatus y sensualidad. Un coche no era solo transporte, sino una extensión del ego.

Bernays no inventó la publicidad, pero la volvió científica. Y con ello, ayudó a cimentar la sociedad de consumo moderna: un ecosistema donde las emociones se traducen en compras, y donde el mercado compite por colonizar no solo nuestro bolsillo, sino nuestra mente.

Aquí está el dilema ético: lo que Freud ideó para aliviar el sufrimiento individual se convirtió en un manual para estimular el deseo colectivo, no para liberarlo. El psicoanálisis, concebido como herramienta de autoconocimiento, se transformó —sin que su creador lo pretendiera— en un motor de consumo y control social.

Freud en Londres, Bernays en Nueva York

Mientras Bernays triunfaba en Madison Avenue, Freud vivía sus últimos años en Londres, tras huir del nazismo en 1938. Aquejado de un doloroso cáncer de mandíbula, murió en 1939 sin llegar a ver el alcance real de la “mutación” de sus ideas.

No hay constancia de que se reuniera con su sobrino para hablar de estas aplicaciones, y probablemente habría tenido reservas. Pero la conexión ya estaba hecha: la llave que abría el inconsciente había pasado de las manos de terapeutas a las de publicistas y estrategas políticos.

El legado incómodo

Hoy, más de un siglo después, vivimos inmersos en un mundo que esa alianza indirecta ayudó a crear. La publicidad, la política y hasta las redes sociales siguen bebiendo de la idea freudiana de que no pensamos —ni decidimos— de forma completamente consciente.

La diferencia es que ahora la manipulación no necesita un desfile de Pascua: basta con un algoritmo. Los microsegmentos de Facebook, las campañas virales de TikTok, la publicidad programática en Google… todos aplican, de forma más sofisticada, el mismo principio que Bernays empleó para vender cigarrillos.

El psicoanálisis cambió la consulta del médico. Bernays, la sociedad entera. Y juntos, tío y sobrino, trazaron sin querer la ruta de cómo el inconsciente pasó de ser territorio privado… a terreno de explotación pública.

No fue una frase literal, pero Bernays dejó clara su filosofía en Propaganda (1928): existe un “gobierno invisible” compuesto por quienes moldean la opinión y los hábitos de las masas sin que estas lo perciban. Un principio que resume el siglo XX y que debería preocuparnos en el XXI, ahora que la ingeniería de deseos es diaria, invisible… y personalizada para cada pantalla.

Epílogo – Resistir en la era de la persuasión invisible

Hacer consciente lo inconsciente reduce su poder sobre nosotros, pero no lo anula. Por definición, siempre habrá capas que no vemos y estímulos que se cuelan sin ser detectados. La defensa no es perfecta, pero sí puede ser más fuerte si:

- Aprendemos a leer las técnicas – alfabetización mediática para reconocer marcos, emociones y sesgos en tiempo real.

- Reducimos exposición – filtrar y limitar los entornos que bombardean con estímulos persuasivos.

- Introducimos pausas conscientes – frenar antes de reaccionar o decidir.

- Definimos valores propios – tener un marco personal reduce el poder de narrativas impuestas.

- Creamos espacios colectivos críticos – comunidades donde se analicen y discutan los mensajes, rompiendo el aislamiento.

- Entrenamos atención y memoria – porque un cerebro disperso es un blanco fácil.

La manipulación masiva se nutre del automatismo. Romper ese automatismo, aunque sea unas pocas veces al día, es ya un acto de resistencia. Porque cada vez que alguien ve el engranaje y no se deja arrastrar, esa “democracia gestionada” de la que hablaba Bernays pierde un poco de su control invisible.

🌀 ¿Te removió este texto?

Aquí no vendemos humo. Te mostramos el incendio.

Y si este tema te hizo pensar, quizá te interesen también:

🔸La deformación del yo – Cómo nos convirtieron en consumibles y consumidores

- El yo no siempre fue lo que hoy creemos. Surgió como una expresión simbólica y compartida… pero fue deformado por la religión, el poder y el mercado hasta volverse carga, producto y escaparate.

🔸 El capital como sujeto y la subjetividad capitalista

- ¿Piensas libremente o es el capital quien piensa por ti? Una reflexión sobre cómo el capitalismo habita en deseos, valores y decisiones.

📬 ÚNETE A LA RESISTENCIA LÚCIDA

URBAWAKE no se sostiene con anuncios ni patrocinadores.

Se sostiene con personas que quieren otra forma de contar —y de entender— el mundo.

Suscríbete y forma parte de una comunidad que está creciendo para pensar y resistir juntos.