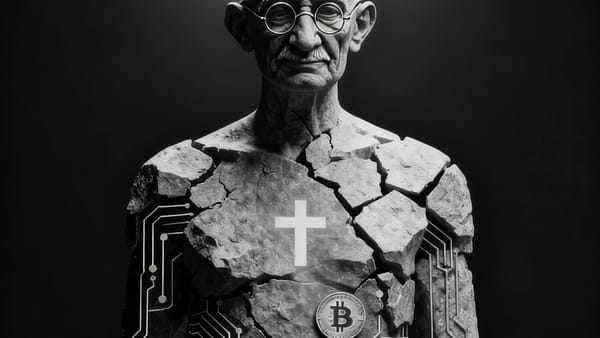

🗿 La deformación del yo – Cómo nos convirtieron en consumibles y consumidores

El yo no siempre fue lo que hoy creemos. Surgió como una expresión simbólica y compartida… pero fue deformado por la religión, el poder y el mercado hasta volverse carga, producto y escaparate.

Introducción

¿Y si la forma en que hoy entendemos quiénes somos fuera una deformación progresiva, moldeada por el poder, la religión y el mercado?

Nos cuesta imaginarlo porque llevamos siglos repitiendo la idea de que cada uno tiene un yo único, autónomo, auténtico. Un yo que siente, decide, lucha por su libertad y busca autorrealizarse.

Pero no siempre fue así.

Durante milenios, los seres humanos no se pensaban como individuos separados, sino como partes de una red viva: familia, tribu, función, cosmos. No existía un yo encerrado en sí mismo, ni una identidad como propiedad personal. Lo que sostenía la vida no era un sistema… era la comunidad. La pertenencia no se negociaba, se habitaba. El sentido no se buscaba dentro, se compartía fuera.

Puede que la idea de un 'yo' surgiera como una expresión natural de nuestra capacidad simbólica: al hablar, imaginar, contarnos. Pero con el tiempo, esa idea fue domesticada y deformada. Lo que pudo nacer como un recurso interno para darle sentido al mundo, acabó convertido en herramienta del poder. No nació con el ser humano, sino con ciertos sistemas que necesitaban sujetos obedientes, productivos, autojustificables. Sistemas que reemplazaron la comunidad por estructuras impersonales, y que convirtieron la autonomía en una carga.

La trampa es que, en nombre de la libertad individual, nos hemos convertido a la vez en consumidores y en productos. Consumimos para sostener nuestra identidad… y nos vendemos como imagen optimizada, como quien cuida obsesivamente el escaparate de una tienda vacía. Subimos fotos, corregimos defectos, medimos reacciones. No mostramos lo que somos, sino lo que queremos que crean que somos. para ser vistos, deseados o validados. Y mientras creemos que elegimos, muchas veces solo estamos respondiendo a un guion escrito por otros.

Esta reflexión se entrelaza con otras piezas que desarrollaremos durante esta semana temática. La novela Muero por dentro, de Robert Silverberg, muestra la descomposición de un yo que ya no encuentra sostén en lo humano. El documental The Century of the Self, de Adam Curtis, expone cómo la figura de Sigmund Freud y su sobrino Edward Bernays fueron claves para modelar una sociedad en la que el deseo inconsciente se volvió herramienta de control colectivo. Y el próximo artículo sobre subjetividad neoliberal abordará cómo esta forma de yo autoobservado y emocionalmente ansioso es más una carga que una liberación.

Este texto recorre esa historia: desde el yo tribal que no sabía que era uno, hasta el yo neoliberal que se cree libre mientras se autoexplota. Desde el alma vigilada por Dios hasta el perfil optimizado para el algoritmo. Y quizás, al final, pueda vislumbrarse otra posibilidad: dejar de cargar con este yo como centro permanente… y empezar a habitar otras formas de estar en el mundo, más suaves, más compartidas.

Del clan al alma individual

Antes de que existiera algo parecido a un “yo” moderno, existía un nosotros.

En las culturas tribales, orales o ancestrales —que fueron la norma durante la mayor parte de la historia humana— la identidad no era una entidad interior ni una propiedad individual. No había una voz interna que dictara quién eras, qué deseabas o qué te diferenciaba. Había funciones, vínculos, posiciones dentro de una red viviente.

El cazador no era “un individuo que cazaba”: era parte de una relación con los animales, con los otros hombres del grupo, con los ciclos de la naturaleza. La mujer que cuidaba no era “ella misma”: era hija de, madre de, parte del clan, sostenida por rituales, narraciones y cosmologías compartidas.

El antropólogo Marcel Mauss, en su texto clásico Una categoría del espíritu humano: la noción de persona (1938), lo expresó con claridad:

“La persona es una institución antes que una realidad psicológica.”

Lo que hoy llamamos “yo” era, en esas culturas, algo que no hacía falta nombrar. El sentido de identidad era relacional, no interior. Lo que daba consistencia a la vida no era un sistema abstracto… era una comunidad concreta que sostenía, marcaba los ritos de paso y daba sentido a la existencia.

Eso no significa que no hubiera conciencia individual ni experiencias personales. Pero la idea del yo como núcleo autónomo, estable y separado del mundo no existía. La identidad no se llevaba dentro: se vivía entre los otros.

Y aunque desde nuestra mirada contemporánea eso pueda parecer una pérdida de libertad, había en ello una forma de seguridad existencial que hoy intentamos reconstruir —a través de terapias, consumo, narrativas y algoritmos— sin demasiado éxito.

El yo, tal como lo conocemos, aún no había nacido. Y eso no era una carencia. Era otra forma de estar en el mundo.

Quizás el yo no nació solo del poder, sino también del fuego simbólico: de la palabra, el dibujo, la promesa. De esa chispa que convirtió la experiencia en relato… y el relato en identidad.

Esa red viva que daba sentido comenzó a reconfigurarse con la aparición de una nueva mirada: la interioridad religiosa.

El yo religioso: alma, culpa y vigilancia

La capacidad de imaginar lo que no está frente a nosotros —de representar lo invisible— también trajo consigo una figura nueva: Dios. No como simple fuerza externa, sino como mirada interiorizada. La idea de un interior propio —algo que sentimos como íntimamente nuestro— encontró su primer gran espejo en la fe.

La aparición del “alma” como núcleo interior de la persona marca un giro profundo en la historia del yo. Con la expansión del cristianismo —y en menor medida de otras religiones monoteístas— el individuo comienza a ser pensado como una entidad con vida interior, separada del cuerpo, juzgable, salvable, pecadora.

Dios deja de estar solo fuera: empieza a habitar dentro. Ya no basta con cumplir ritos colectivos o respetar jerarquías externas. Ahora hay que vigilar los pensamientos, los deseos, las intenciones. La moral se interioriza. Y con ella, nace una forma nueva de subjetividad: el yo que se examina, que se culpa, que se confiesa.

Para entender cómo el poder puede moldear no solo nuestras acciones, sino también nuestra forma de pensarnos a nosotros mismos, Foucault ofrece una pista crucial. Michel Foucault identificó este proceso como uno de los momentos clave en la producción del sujeto moderno. El poder ya no solo actúa desde fuera: se instala dentro de nosotros, en forma de culpa y autoexamen. A través de prácticas como la confesión, las personas se convierten en agentes de su propia sujeción. Ya no hay control externo... hay autocontrol. Ya no hay castigo inmediato... hay vigilancia interna. Ya no hay un enemigo visible... hay sospecha interior. Ya no hay verdugos... hay jueces íntimos.

“El alma es la prisión del cuerpo.” – Michel Foucault

En la práctica de la confesión, el creyente no solo admite sus faltas: se constituye como sujeto culpable al narrarlas. La interioridad se convierte en escenario de conflicto, y el yo empieza a estructurarse como un espacio dual: lo que soy y lo que debería ser. Lo que deseo y lo que me exigen. Lo que siento y lo que debo controlar.

La culpa no es solo una emoción: es una tecnología de poder. Una forma de mantener a los sujetos alineados sin necesidad de látigo ni policía.

Aquí se sientan las bases para lo que vendrá después: el yo racional del Iluminismo, el yo productivo del capitalismo, el yo disciplinado del sujeto neoliberal.

Cuando la acumulación se volvió posible, el yo dejó de ser vínculo… y se convirtió en propiedad. Ya no bastaba con pertenecer: había que poseerse.

Pero todo empieza con el alma vigilada. Con ese primer espejo interior que nos enseñó a observarnos desde fuera.

El yo ilustrado: razón, propiedad y contrato social

Tras siglos de interioridad religiosa y vigilancia moral, llega una ruptura decisiva: el yo ilustrado. Con el pensamiento moderno —Descartes, Locke, Rousseau, Kant— nace un sujeto distinto: autónomo, racional, capaz de pensarse a sí mismo como centro y origen de su experiencia. Ya no se define por su función en el clan ni por su alma ante Dios. Ahora se afirma como individuo dueño de sí, con derechos, voluntad y responsabilidad sobre sus actos. Aunque esta visión supuso un giro emancipador para algunos, dejó fuera a grandes sectores de la población: mujeres, esclavos, campesinos o colonizados que no eran reconocidos como sujetos plenos dentro de ese nuevo contrato racional. En muchos sentidos, este contrato era también profundamente clasista: la ciudadanía plena se reservaba a una minoría ilustrada, propietaria, masculina y blanca.

Descartes lo formula de forma radical: “Pienso, luego existo.”

La existencia ya no se deriva de Dios ni del grupo, sino del propio acto de pensar. La conciencia se convierte en prueba de ser.

Este nuevo yo es también la base del liberalismo político y económico. Para John Locke, cada individuo es propietario de sí mismo, y a partir de esa propiedad puede hacer contrato, comerciar, organizar un Estado. Rousseau hablará del “contrato social”, donde la voluntad individual se somete libremente a una voluntad general… pero solo si todos participan como sujetos plenos. Kant exigirá que tratemos a cada persona como un fin en sí misma, porque posee razón y dignidad propia.

Todo eso suena liberador —y en parte lo fue—. Pero también implica una nueva forma de encierro: Para funcionar, este yo racional debía ser constante, coherente, autocontrolado, propietario de su cuerpo, su tiempo y su palabra. Y debía operar dentro de un marco que transformaba la libertad en norma.

La autonomía se convirtió en obligación de autorregulación. La razón, en criterio para clasificar lo válido y lo inválido. Y la persona, en unidad funcional para el Estado y el mercado emergente.

El yo ilustrado ya no confiesa… pero firma contratos. Y ese contrato no será el final del relato: con el avance del capitalismo y la industrialización, ese yo autónomo y racional se verá transformado por nuevas exigencias productivas, deseos inducidos y estrategias de visibilidad que lo llevarán a convertirse en sujeto de rendimiento y consumo. Ya no se arrodilla… pero se administra. Ya no teme al juicio de Dios… pero vive bajo la mirada de la ley y la razón.

El yo capitalista: deseo, productividad y marca personal

Con la llegada de la industrialización y el ascenso del capitalismo, el yo da un nuevo giro. Ya no basta con ser autónomo y racional: ahora hay que ser útil, eficiente, productivo, deseante.

El sujeto moderno deja de ser solo un ciudadano con derechos y se convierte en fuerza de trabajo, consumidor, imagen pública. La identidad ya no se sostiene en la razón… sino en el rendimiento.

Aquí es donde el yo empieza a fragmentarse en múltiples funciones: trabajador, padre, esposa, consumidor, votante, propietario, cuerpo normativo. El tiempo se mide en productividad. El valor personal se calcula en resultados. Y el deseo, que hasta entonces era algo reprimido o vigilado, se convierte en motor del sistema.

El gran giro lo da Edward Bernays, sobrino de Freud, que fue clave en la transformación del psicoanálisis en herramienta de persuasión masiva. Tomando la teoría del inconsciente de su tío, la aplicó estratégicamente a la publicidad para moldear el comportamiento colectivo con fines comerciales. No se trataba solo de vender productos, sino de conectar con deseos ocultos, reconfigurando la forma en que las personas se relacionaban consigo mismas y con el mercado. Esta instrumentalización del deseo abrió también la puerta al marketing emocional contemporáneo y al auge del 'yo marca', donde las emociones y la identidad personal se convierten en materia prima del mercado. Este proceso es explorado con profundidad en el documental "The Century of the Self", de Adam Curtis. No se trata de vender productos: se trata de activar deseos inconscientes. No se trata de satisfacer necesidades: se trata de construir identidades a través del consumo.

“Las personas compran no lo que necesitan, sino lo que las hace sentir quienes creen que quieren ser.”

El yo capitalista nace en ese cruce: entre la racionalidad ilustrada, el deseo freudiano y la máquina industrial. Es también el inicio de una subjetividad performativa, donde la identidad ya no es solo vivida, sino representada estratégicamente. Aparece así el 'yo emprendedor de sí mismo', concepto que Michel Foucault y más tarde Wendy Brown desarrollaron para describir cómo el sujeto moderno interioriza las lógicas del mercado. Este yo gestiona su imagen, su productividad y su deseo como un capital a maximizar, convirtiéndose en empresa de sí. Es un yo que trabaja para sostenerse y consume para definirse. Un yo que, cuanto más actúa con libertad de elección, más responde a estímulos diseñados para capturar su atención, su tiempo y su sentido de valor.

Aquí aparece la figura del consumidor emocional: una subjetividad que no solo compra productos, sino experiencias, emociones, narrativas sobre sí mismo. El yo se convierte en una historia que hay que contar, mostrar, construir… y sostener.

Y con la llegada de los medios de masas primero, y de internet después, ese yo deja de estar en la intimidad: Plataformas y algoritmos comienzan a premiar ciertas versiones de identidad por encima de otras, reforzando narrativas optimizadas para la atención. La visibilidad se convierte en valor, y la identidad, en una construcción sujeta a métricas: likes, seguidores, tiempo de visualización. Ya no solo nos mostramos: nos gestionamos como productos ante una audiencia invisible pero determinante.

La identidad ya no es algo que se hereda o se construye en comunidad: es algo que se vende, se optimiza, se proyecta como marca personal.

Ya no basta con ser alguien. Hay que parecerlo.

El yo neoliberal: autogestión, comparación y ansiedad

Te dicen que eres libre. Pero cada día te exiges más, te comparas más, te muestras más… y sientes menos.

En la fase neoliberal del capitalismo, el yo ya no es solo consumidor. Es marca, algoritmo, proyecto vital, empresa de sí mismo. Ya no basta con producir. Ahora hay que gestionarse. No basta con desear. Hay que optimizarse.

El sujeto neoliberal vive bajo una consigna invisible pero total:

“Todo depende de ti.”

Tu éxito, tu salud mental, tu visibilidad, tu estabilidad emocional, tu resiliencia. Y si algo falla… es culpa tuya. El sistema se retira… y deja al yo frente al espejo. Autónomo. Responsable. Exigido. Libre para triunfar… y para hundirse.

Aquí entra la paradoja central de esta época:

Cuanto más se ensalza el yo, más dependientes del sistema nos volvemos.

Pero, ¿y si el sistema no fuera realmente algo externo? ¿Y si también fuera una forma de conciencia escindida, como la del propio yo? Tal vez no lo sufrimos solo: también lo reproducimos. La conciencia que vemos en el sistema es, en parte, un reflejo de nuestros propios anhelos y carencias. En su lógica de acumulación, exigencia y control, el sistema se comporta como un yo colectivo que busca completarse sin reconocer a su otro. Y al negar ese vínculo, duele. Nos vuelve enemigos de lo que está fuera… cuando en realidad lo hemos generado desde dentro. Esto no es simplemente una cuestión de víctima y verdugo. El sistema no actúa desde fuera, ni nosotros somos solo receptores pasivos. El cambio real empieza cuando reconocemos nuestra complicidad y decidimos virar el rumbo.

Porque al romper los vínculos comunitarios, al desactivar los soportes colectivos, nos quedamos solos frente a todo. Y en esa soledad, todo lo que antes era compartido ahora se compra: el cuidado, el reconocimiento, el tiempo, el consuelo, incluso la identidad.

La autonomía prometida se convierte en carga —una carga que analizaremos con mayor profundidad en el próximo artículo sobre subjetividad neoliberal, donde el yo se convierte en autoobservador, juez y ejecutor de sus propias emociones, atrapado en una dinámica de exigencia constante—. La libertad, en obligación de autorrealizarse. La identidad, en escaparate.

El yo se fragmenta entre perfiles, métricas, publicaciones, validaciones. Se compara, se mide, se observa, se ajusta. Ya no vive… se presenta.

Y mientras tanto, las emociones —que antes eran vividas— ahora se observan desde fuera, como si pertenecieran a otro.

“Estoy triste… ¿pero debería estarlo?” “¿Qué dice esto de mí?” “¿Qué imagen proyecto con esto que siento?”

Se rompe la unidad entre el yo que siente y el yo que se piensa. La emoción se convierte en función del personaje. Y el personaje necesita mantenerse. A toda costa.

El yo neoliberal no se libera: se autoexige. No se transforma: se expone. Y cuanto más lo refuerza… más se vacía. El yo neoliberal no se construye: se agota.

¿Y si el yo no es el centro?

Después de tanto protagonismo, tanta carga, tanto espejo… tal vez sea hora de cuestionar la idea misma de que el yo debe estar en el centro.

¿Y si el problema no es tener un yo, sino haberlo convertido en el centro de todo?

¿Y si esa obsesión por definirnos, distinguirnos, sostener una identidad única y constante no fuera libertad, sino una trampa? ¿Y si lo que hoy llamamos “yo” fuera solo una forma de organizarnos en una época concreta, útil en su momento, pero convertida en una trampa dentro de un sistema que lo consume todo.

No se trata de eliminar el yo. Se trata de descentrarlo. De dejar de pensarnos como mónadas cerradas, como marcas personales, como proyectos que hay que defender a toda costa… Y empezar a vernos como cuerpos interdependientes, como vínculos vivos, como parte de algo que no controlamos ni nos pertenece.

¿Qué alternativas concretas pueden empezar a dibujarse? Volver a formas de comunidad no mediadas por algoritmos. Pero también incorporar tecnologías que fortalezcan el bien común, sin convertirlo todo en datos o rendimiento. Construir relaciones donde el valor no dependa del éxito, sino del cuidado mutuo. Habitar espacios donde se pueda fallar sin dejar de pertenecer. Volver a experimentar la intimidad, el tiempo lento, la escucha. Reaprender a cuidar. Y también a dejarnos cuidar. Sin sentir que eso nos hace menos valiosos. Reparar el vínculo entre emoción y cuerpo, entre sentir y compartir, y también entre naturaleza, tecnología y comunidad. Sin necesidad de traducirlo todo en imagen o marca.

Las tradiciones relacionales —desde las cosmovisiones indígenas hasta algunas formas de espiritualidad no dogmática— ya nos hablaban de esto: De una identidad más líquida, más colectiva, más permeable. Donde el yo no se busca… se cuida. Donde la pregunta no es “¿quién soy?”, sino “¿a quién sostengo y quién me sostiene?”

Quizás esa sea una de las salidas posibles al laberinto en el que estamos: desinflar al yo sin desaparecer. Quizás el yo no deba desaparecer. Pero sí encogerse lo suficiente… para que quepa el mundo. Para abrir espacio a lo común sin disolvernos. Volver a pensarnos no como individuos completos… sino como fragmentos que se encuentran, se cuidan, se transforman juntos.

No hay respuesta definitiva. Pero tal vez, solo tal vez, la verdadera libertad no consista en tener un yo más fuerte, sino en dejar de vivir atrapados en él.

🌀 ¿Te removió este texto?

Aquí no vendemos humo. Te mostramos el incendio.

Y si este tema te hizo pensar, quizá te interesen también:

🔸FARO CULTURAL / Novela: "Muero Por Dentro" de Robert Silverberg

Muero por dentro es un relato sobre la pérdida de poder. Pero no de un poder externo, sino del más íntimo: el de sentirte alguien.

🔸 FARO CULTURAL / Documentales: The Century of the Self de Adam Curtis

The Century of the Self no es un documental cómodo. Es una bomba lenta que, una vez vista, te impide volver a confiar del todo en tus propias certezas.

📬 ÚNETE A LA RESISTENCIA LÚCIDA

URBAWAKE no se sostiene con anuncios ni patrocinadores.

Se sostiene con personas que quieren otra forma de contar —y de entender— el mundo.

Suscríbete y forma parte de una comunidad que está creciendo para pensar y resistir juntos.